溶出度测试是口服固体剂型 (OSD) 产品的代名词,但经皮给药系统 (TDDS) 和经口吸入及鼻用药物产品 (OINDP) 也能从中受益。

对于口服药物而言,关于体内溶出度和吸收率之间关联性的首次报道可追溯到20世纪50年代。而之后溶出度测试的普及,得益于当今OSD行业的数量和多样性。但逐步脱离OSD主流应用也是一个因素。

在本博文中,我们将探究溶出度测试在两种复杂剂型中的应用。对于TDDS和OINDP而言,溶出度测试有助于详细了解产品、提高性能并确保产品质量。我们来看看具体方法是怎样的。

TDDS简介

有两类不同的产品通过皮肤给药:半固体制剂和TDDS,它们通常使用透皮贴剂。半固体制剂包括膏霜、乳液、软膏和凝胶,主要用于缓解局部症状。相比之下,透皮贴剂侧重于全身给药。其主要应用包括止痛、激素递送以及治疗神经系统疾病 (如注意力缺陷多动障碍和老年痴呆症) 的药物。

透皮贴剂的患者接受度很高。它们易于贴在皮肤上,无需再做其他处理,就能提供长达7至9天的一致剂量。停止治疗也很容易,也不会因药物在胃肠道的首过代谢而对药物造成损害。

然而,经皮给药意味着穿透皮肤,而皮肤是专门用来防止潜在破坏性分子进入的屏障。要在产品的整个生命周期内保持一致给药率,则是另一项挑战。

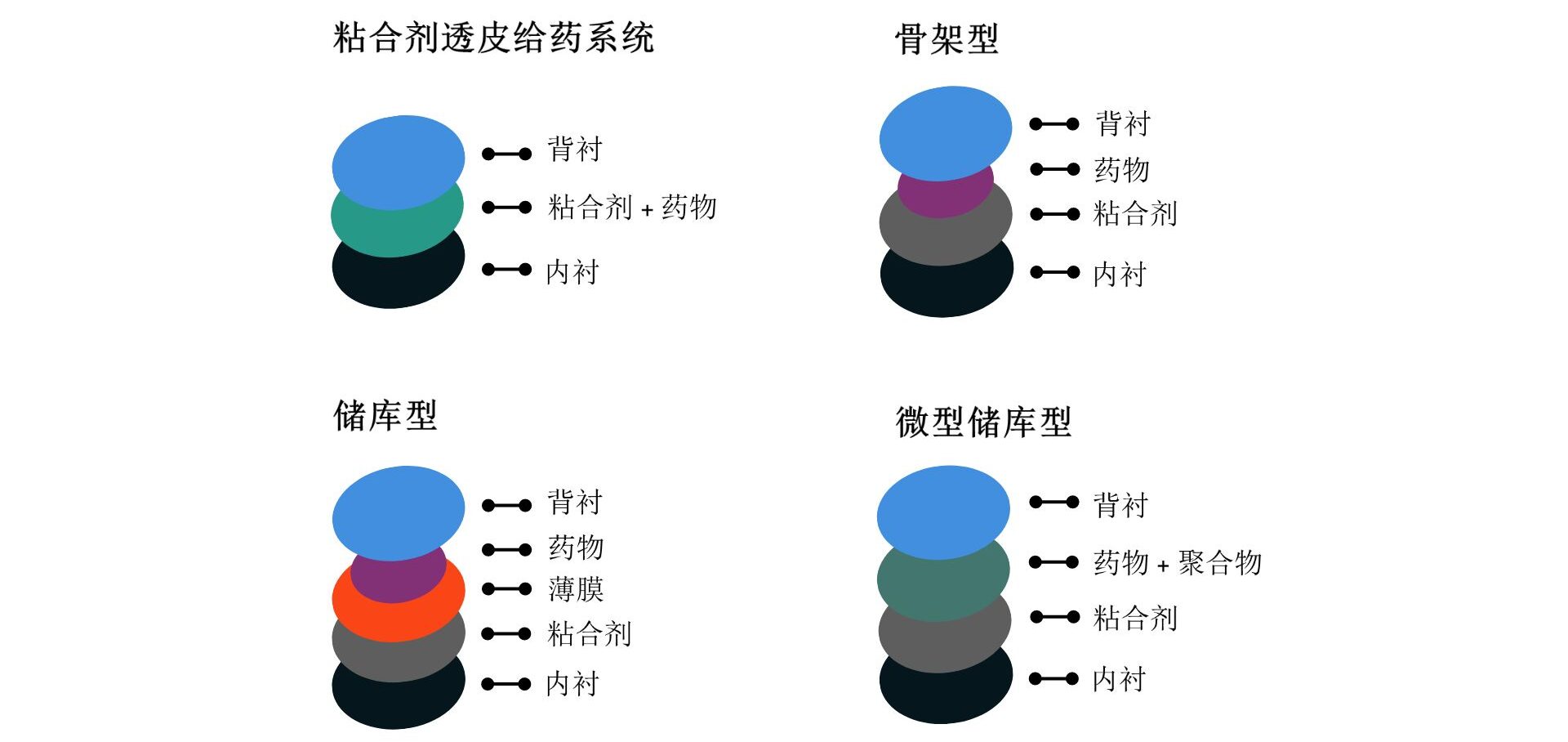

图1:透皮贴剂的类型

为了实现这些目标,透皮贴剂必须是复杂的多层组合物,包括背衬层、药物层、粘合剂层和内衬层。药物以复合方式保存在含膜贮库层、聚合物基质层或微型储库层中。粘合剂透皮给药系统也是一种选择。

TDDS溶出度测试的价值

溶出度测试量化了在受控条件下给定透皮组合物的药物释放速率。用于评估TDDS这方面性能的药典测试方法为桨碟法,这与OSD产品的测试方法类似;旋转柱法;或往复架 (仅限欧洲药典) 仪器。仪器2 (桨碟法) 易于改装,可用于TDDS测试,使用简单,是许多人的首选。改进方法,包括评估膜转运动力学特征以及药物经皮渗透速率,最大限度地提高了其效用。

在产品开发过程中,所得数据可直接支持药物释放率和滞后时间的控制,以实现临床目标。滞后时间与药物需在皮肤表面积累以促进皮肤渗透相关。部分产品需要极大的药物浓度梯度,才能实现具有重大临床意义的明显滞后时间。

通过溶出度测试,开发人员可以开发出反应快速、并在规定时间内性能稳定的产品。此外,由于释放率和滞后时间是性能的决定因素,因此此类测试在最终质量控制方面也颇有价值。

OINDP面临的挑战

向鼻腔或肺部递送药物的主要动因是实现局部治疗效果。每天,吸入制剂都在缓解哮喘和慢性阻塞性肺病等疾病患者的症状并挽救其生命。治疗过敏性鼻炎和花粉症的产品在鼻用药物产品市场上占据主导地位。在呼吸道护理方面,OINDP本质上是一种无与伦比的组合,既能快速、有针对性地发挥作用,又能将全身性暴露降至最低。

将相当一部分药物递送到目标沉积部位是一项决定性挑战,尤其是在肺部给药方面。正如之前所讨论过的,沉积在肺部的粒径要求在5µm以下。对于鼻腔给药,目标粒径分布范围为30 – 120µm。颗粒到达沉积目标部位后,溶出并渗透到周围组织是产生疗效的重要前提。因此,吸入药物的溶出行为始终是人们关注的话题。

人们对OINDP进行溶出度测试的积极性也越来越高。FDA最近更新了产品特定指南 (PSG),包括使用吸入制剂溶出度作为替代方法的一部分,以确定生物等效性。。更笼统地说,致力于利用这些途径进行全身给药也增强了人们对溶出行为的兴趣。要优化用于全身给药的OINDP,就必须加深对其体内转归的了解,而溶出是实现疗效的第一步。

OINDP溶出度测试的价值

对于经口吸入制剂,溶出度测试有助于识别因溶出度有限而导致疗效不佳的药物。这些药物颗粒细,在许多情况下具有高溶出度,因此溶出速度较快。然而,肺内的液体量极少,且成分各异,取决于疾病状态和肺部区域。因此,溶出条件既不一致,也不理想。随着肺部给药的应用越来越广泛,在这些次优条件下,溶出将成为限速步骤的风险越来越大。

鼻腔给药的情况也有些类似。虽然许多鼻用药物产品都是溶液型喷雾剂,但混悬剂和鼻用粉雾剂的使用则依赖于及时溶出。鼻黏膜纤毛清除机制能非常有效地清除鼻腔中的污染物。因此,足够快的溶出速度至关重要,尤其是对于刚刚开始应用于体内的全身用药而言。

对于所有OINDP来说,溶出度测试可能是识别测试产品和参照产品之间细微的、与临床相关差异的关键。

对OINDP进行溶出度测试的动因是众所周知的,并且有商业解决方案可供使用。然而,目前还没有任何药典方法。由于鼻腔和肺部的复杂生理结构,建立具有代表性的方法是一项挑战。因此,关于替代战略的实用性和相关性的辩论仍在继续。

展望未来

纵观OSD产品、TDDS和OINDP,我们可以看到溶出度测试的应用弧线。归根结底,所有药物都必须溶出才能在体内发挥作用,因此溶出行为的相关性也相应较广。尽管如此,制定溶出方法以解决与特定产品相关的问题对于最大限度地提高效用至关重要。

对于TDDS而言,使药物分子穿透皮肤的能力限制了此途径的使用。多年来,通过机械或化学手段增强药物渗透性一直是研究活动的重点。因此,完善溶出方法,将膜转移纳入其中,是顺理成章的事情。这种测试方法已经有了完善的药典方法。

对于OINDP而言,面对患者的不同情况,我们能否始终如一地将药递送到目标沉积部位,仍然是一个挑战。除此之外,了解体内转归变得越来越重要。潜在的有益策略,如生理药代动力学(PBPK)模型,可以加速和改善产品开发,因此需要深入了解。更好地了解沉积部位的溶出行为将有助于开展此类活动。此外,溶出度测试开始在生物等效性论证中得到应用,并可能最终成为QC的一部分。

因此,展望未来,对OINDP进行溶解测试的方式将与对TDDS以及OSD进行溶解测试的方式相同。与此同时,我们就这些问题展开讨论,并继续开发最佳实践。在后续博文中,我们将更详细地讨论这些问题。如果您想进一步了解,请…